妈妈的情绪健康,是宝宝最好的 “起跑线” 。

孕期与产后抑郁

孕期与产后抑郁是女性在生育周期中常见的心理障碍,既不利于孕妇、产妇的身心健康,同时也会对胎儿或新生儿造成一定的不良影响。两者既存在关联,又因所处阶段不同而有独特表现。

孕期抑郁

孕期抑郁指女性在怀孕期间出现的持续情绪低落、兴趣减退等症状,发生率约 10%-15%,若未及时干预,可能影响孕期进展及胎儿发育。

1. 主要成因

生理因素:孕期激素剧烈波动,诱发抑郁情绪。

心理因素:对胎儿健康的担忧、对角色转变的焦虑、对分娩疼痛的恐惧,均会增加风险。

社会因素:婚姻关系紧张、缺乏配偶 / 家人支持、经济压力大、意外怀孕、孕期并发症可能加剧心理负担。

2. 典型症状

核心症状:持续 2 周以上的情绪低落、对日常活动失去兴趣、精力减退、自责内疚。

伴随症状:睡眠障碍、食欲异常、注意力不集中、对胎儿产生负面情绪,严重时出现自伤念头。

3. 对母婴的影响

对孕妇:导致孕期营养不良、免疫力下降,增加妊娠并发症风险;若长期情绪低落,影响分娩意愿,甚至出现拒绝产检等行为。

对胎儿:可能增加早产、低出生体重、胎儿生长受限的风险;胎儿出生后,可能更易出现情绪敏感、哭闹频繁(与孕期母体应激激素传递相关)。

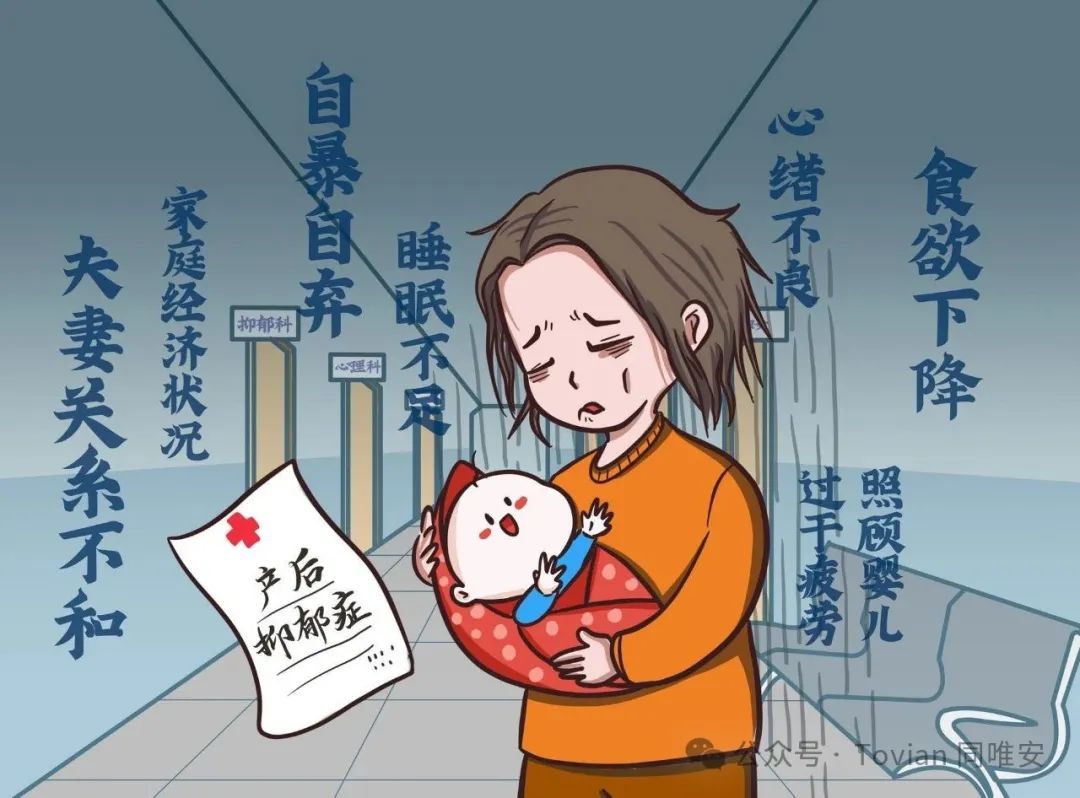

产后抑郁

产后抑郁指女性在产后 1 年内出现的抑郁障碍,多数在产后 6 周内发作,发生率约 10%-20%,是产后最常见的心理并发症之一。

1. 主要成因

生理因素:产后激素骤降(雌激素、孕激素水平在分娩后 24 小时内下降 50% 以上),是重要诱因;哺乳期催乳素升高也可能影响神经递质平衡。

心理因素:对育儿能力的自我怀疑(如 “我不会喂奶、换尿布”)、产后身材变化的自卑、睡眠严重不足(婴儿频繁夜醒)导致的疲劳累积,或既往抑郁史、产前抑郁未缓解等。

社会因素:配偶参与育儿不足、家庭对 “母职” 的过度期待、产后社交隔离等。

2. 典型症状

核心症状:持续 2 周以上的情绪低落、对婴儿失去兴趣、无助感。

特殊表现:对婴儿的负面情绪、躯体症状(如持续疲劳、头痛、胃肠不适)、回避社交,严重时可能出现自杀或伤害婴儿的念头。

3. 对母婴的影响

对产妇:可能导致产后恢复缓慢、免疫力下降,甚至发展为慢性抑郁;若伴随自伤倾向,会危及生命。

对婴儿:母婴互动减少可能影响婴儿的情感依恋(如婴儿更易哭闹、缺乏安全感);长期可能导致婴儿语言、认知发育迟缓(如 1 岁时词汇量少于同龄儿)。

应对与干预方法

预防措施

孕前:若有抑郁史,需提前与医生沟通,评估怀孕风险;改善生活习惯。

孕期:配偶及家人主动参与产检,倾听孕妇感受;孕妇可通过孕期课程、育儿书籍缓解对 “未知” 的焦虑。

产后:家人共同承担育儿责任,避免产妇单独面对压力;鼓励产妇保留个人时间。

轻度症状(持续时间短、不影响日常生活):

心理疏导:与信任的家人、朋友倾诉,寻求心理咨询师帮助。

生活调整:保证充足睡眠、适度运动、均衡饮食(维生素 B 族,可能改善情绪)。

中重度症状(持续 2 周以上,影响母婴互动或有自伤念头):

药物治疗:需在精神科医生指导下使用抗抑郁药。

专业干预:住院治疗、家庭治疗(改善家人支持模式)。